이 문서를 언급한 문서들1

LAH Case Study

투자없는 스타트업의 3년

- 회사 구성원을 간단히 얘기하자면, LAH 대표 3명과 미드레벨 개발자 1명과 신입 개발자 1명으로 총 5명이다.

- LAH가 모였던 이유는 "이런 문제를 해결하는 서비스를 만들어보자"가 아니었고, "이 시장이 문제이니 시장에서 문제를 찾고 해결해보자"였다. 어떤 문제를 해결하는 것이 서비스의 목적이 아니고, 문제를 해결하는 것이 더 큰 변화를 위한 수단이 되는 것이었다. 말은 거창하지만 이 얘기는 당장 만들 것이 없다는 얘기다.

- 기획도 처음이고, OTT 개발도 처음이지만 "그냥 한다"는 생각으로 만들었다.

- 모든 회사의 시작이 비슷할 것 같다. 정부지원사업을 지원하는 것이다. 결국 회사는 돈이 있어야 운영된다.

- 내가 한번의 폐업 경험이 있기에 재도전 성공패키지에 지원할 수 있었고 선정됐다. 그 이후 디딤돌 첫걸음, 디딤돌 전략형 등 여러 지원사업에 지원하고 선정됐다. 그 외 예컨대 프로젝트나 서울 R&D 혁신챌린지 등도 선정되었다.

- 다른 어떤 자금 확보 루트보다도 자유롭다. 투자를 받으면 지분이 희석될 수 있고, 외주를 하면 시간이 훨씬 많이 소요된다. 그런 면에서 정부지원사업은 제안서에 제안한대로 열심히 연구개발만 하면 되기 때문에 엔젤 투자에 가깝다.

- 사실 자금도 자금이지만, 제안서 형식의 문서는 결국 자산이 된다. 지난 기간 작성했던 많은 지원사업 서류들이 IR 자료에 녹아들어가게 되고, 스스로가 직접 개발한 서비스를 그저 자식처럼 바라보지 않게 한다.

- 결국, 돈을 벌어야하는데 가장 접근이 쉬운 것이 외주 개발이다. 개인적으로 외주 개발도 축복이라고 생각한다. 아무 곳에나 외주를 맡기진 않으니까.

- 체계는 뭘 말하고, 언제 만들어야할까? 일단 내가 말하는 체계는 체계라는 거창한 말보다 오히려 회사 운영과 관련된 룰과 도구 정도 인 것 같다. 휴가를 관리하거나, 사내 메신저나, 회의록을 기록하는 공간이라던지.. 이런 것들이다.

- 지금은 구성원이 5명이라 과거보다 더 ERP가 잘 작동하고 있는데, "시스템"이라는 존재가 주는 접근성이 확실히 다르다. 재택 신청도 캘린더를 연동해두고 자동으로 등록된다던지 출퇴근 시간도 자동으로 기록한다던지. 사실 결국 구성원 모두가 확인할 수있는 정보인데 메신저에 공지하는 것보다 시스템에 등록하는 것이 훨씬 부담이 덜하다는 것이다.

- 가장 어려운 것은 이 모든 것이 병렬로 지속되는 것이다.

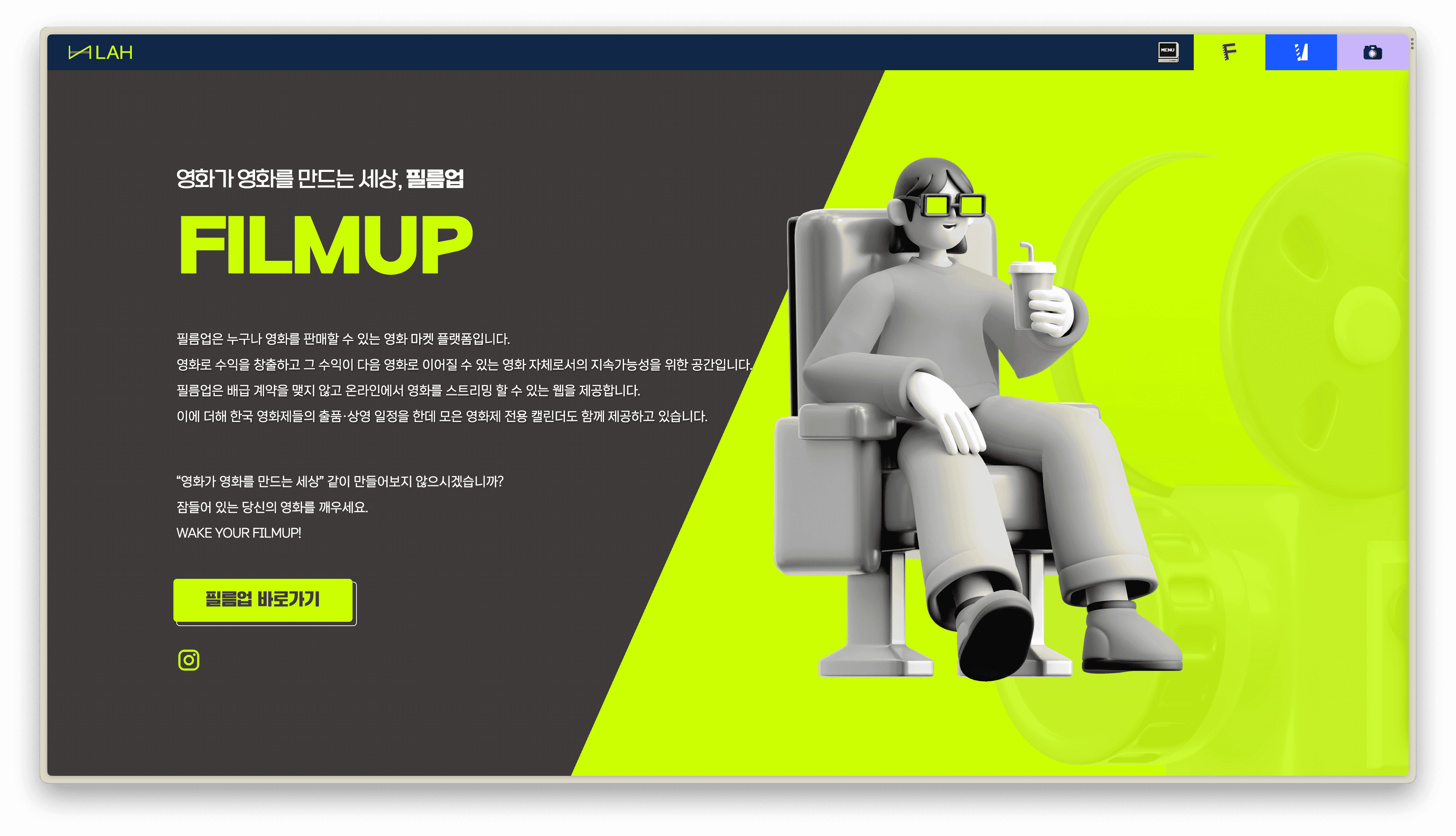

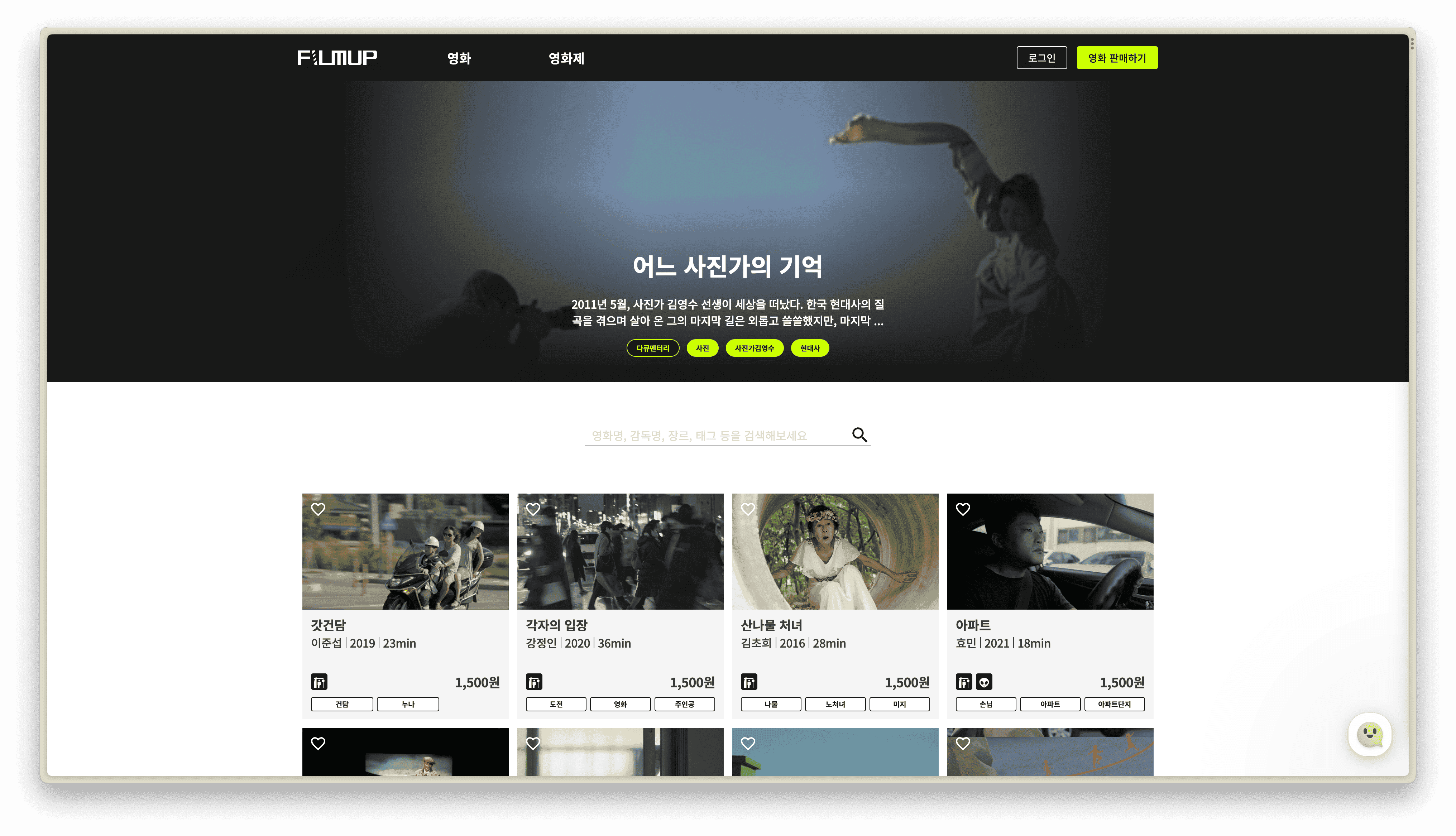

흥미롭다. 아마 대한민국에서 스타트업을 하는 사람들은 대부분 이런 전철을 따라가지 않을까. 정부지원사업, 외주, 그리고 그렇게 만든 플랫폼 사업으로 패시브 블리츠스케일링하는 것이다. 다만 한국 시장에서 블리츠스케일링을 하기에는 너무 시장 규모가 작을 것이다. 가령, LAH의 FilmUp과 같이 인디 영화를 공유하는 플랫폼은 미국 시장의 경우 충분히 성공할 수 있는 플랫폼이 된다고 느껴지지만 (SoundCloud와 같은 느낌) 한국 시장은 그렇게 성공할 수 있을 것 같지 않다. 제일 큰 문제는 공급자가 아니라 소비자가 문제이다. 소비자들을 찾는 것이 더욱 어렵기 때문이다. 즉 한국 시장에서 블리츠스케일링은 아주 극히 일부의 경우에만 성공하며, 한국 시장에서는 다른 접근 방식을 찾아야 한다.